Mit dem Zentrum für Naturheilkunde und Planetare Gesundheit hat die Universitätsmedizin Essen seit 2021 ein Institut, das sich der integrativen Medizin mit dem Schwerpunkt Prävention und Ernährung widmet. Auch der Neujahrsempfang, den 2024 die Stiftung Universitätsmedizin ausrichtete, stellte die Themen des Instituts unter dem Motto „Naturheilkunde für die Spitzenmedizin“ in den Mittelpunkt – TV-Koch Nelson Müller konzipierte ein pflanzenbasiertes Drei-Gänge-Menü, die Gäste erlebten eine Liveschaltung in die Küche einer Krankenstation, wo engagierte Therapeutinnen gemeinsam mit Patientinnen und Patienten das Gericht nachkochten. Im Podiumsgespräch diskutierten Nelson Müller, Prof. Dr. Hartmut Schmidt, Direktor der Essener Klinik für Gastroenterologie und Hepatologie, die leitende Diätassistentin Kristine Schweins, die ehemalige Patientin Sylvia Franziskowski sowie Dr. Kristin Hünninghaus, Ärztin am Zentrum für Naturheilkunde und Planetare Gesundheit, über Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Sterne-Küche und Krankenhauskantine.

Nachhaltigkeitsmanagement 2024

Der organisatorische und strategische Prozess, die Vision Green Hospital der Universitätsmedizin Essen zu verwirklichen, wurde 2024 konsequent weitergeführt. So bezieht das gesamte Klinikum inzwischen Ökostrom, sukzessive werden Photovoltaikanlagen auf allen geeigneten Dachflächen installiert. Die stark klimaschädigende Wirkung von Narkosegasen konnte durch spezielle Filteranlagen und ein Recyclingsystem minimiert werden. Die Universitätsmedizin Essen fördert die nachhaltige Mobilität, indem der Fuhrpark vermehrt auf E-Mobilität umgestellt wird und das Pendeln mit dem Fahrrad durch sichere Fahrradparkplätze attraktiver geworden ist. Zudem wird intensiv daran gearbeitet, eine gesunde, ressourcenschonende und pflanzenbasierte Ernährung für Beschäftigte sowie Patientinnen und Patienten anzubieten.

Naturheilkunde für die Spitzenmedizin

Prof. Dr. Gustav Dobos, Direktor des Zentrums für Naturheilkunde und Planetare Gesundheit an der Universitätsmedizin Essen, setzt auf Veränderungen des Lebensstils.

Mind-Body-Medizin

Das Zentrum für Naturheilkunde und Planetare Gesundheit an der Universitätsmedizin Essen wirkt in mehreren Dimensionen: Das Team um Forschungsleiterin Dr. Heidemarie Haller betreut klinische Studien und begleitet die Universitätsmedizin Essen auf dem Weg zum Green Hospital, indem es die Krankenhausküche bei der Einführung einer planetaren Ernährung unterstützt. Im Festvortrag des Abends referierte Prof. Dr. Gustav Dobos, Direktor des Zentrums für Naturheilkunde und Planetare Gesundheit an der Universitätsmedizin Essen, über die Wichtigkeit der planetaren Ernährung und ihrer Auswirkungen auf die Erde.

Auf die einzelne Patientin und den einzelnen Patienten bezogen, erläuterte er die Erfolge im Bereich der Mind-Body-Medizin. Die Mind-Body-Medizin wurde in den 1970er-Jahren durch Forschende der Harvard-Universität begründet und basiert auf Erkenntnissen der Hirnforschung, der Gesundheitspsychologie und der Gesundheitspädagogik. Ihr Ziel ist es, die Gesundheit von Patientinnen und Patienten durch angeleitete Lebensstilveränderungen zu verbessern und so Krankheiten zu vermeiden oder – besser ausgedrückt – Gesundheit zu fördern.

Mind and Body Practices © National Center for Complementary and Integrative Health, Bethesda (Maryland/USA)

Planetary Health Diet

Mit Blick auf die globalen Entwicklungen ist Prof. Dr. Gustav Dobos ein Befürworter der Planetary Health Diet. Dieses globale Konzept verfolgt das Ziel, durch eine möglichst pflanzenbasierte, zumindest aber flexitarische, Ernährungsweise ab 2050 eine Weltbevölkerung von zehn Milliarden Menschen ernähren zu können, ohne die planetaren Grenzen zu überschreiten.

Für die Änderung des individuellen Lebensstils sprechen laut Prof. Dr. Gustav Dobos zahlreiche Statistiken und Studien. So ist belegt, dass deutsche Männer die kürzeste Lebenserwartung in Westeuropa haben. Spanier, Italiener, Franzosen und Schweizer leben im Durchschnitt zwei bis drei Jahre länger als die Deutschen! Der Grund sei der Lebensstil und vor allem das ungesunde Essverhalten der Deutschen. Aber auch wenig soziale Interaktionen, ein fehlendes Stressmanagement und zu wenig Bewegung verkürzen die Lebenszeit. Noch ist die Lebenserwartung von Frauen weitaus höher. Laut allgemeiner Sterbetafel 2021/2023 liegen die Werte bei 78,2 Jahren bei den Männern und bei 83,0 Jahren bei den Frauen. Doch der Unterschied zwischen Männern und Frauen nivelliert sich, Frauen holen auf, was Stress, Alkoholkonsum und ungesunde Ernährung angeht.

Nelson Müller kocht beim Neujahrsempfang 2024

Stellschraube für globale Chancengleichheit

Eine pflanzenbasierte Ernährung ist neben den Auswirkungen auf die individuelle Gesundheit eine wichtige Stellschraube für Klimaschutz und globale Chancengleichheit. Aktuell werden 77 Prozent der weltweiten Agrarflächen für Viehzucht und Milchwirtschaft genutzt. Lediglich 18 Prozent der so erzeugten Kalorien kommen beim Menschen an. Die Viehwirtschaft verbraucht 70 Prozent des weltweiten Süßwassers und ist für bis zu 30 Prozent aller CO2-Emission verantwortlich. Prof. Dr. Gustav Dobos: „Wenn wir nichts ändern, wird unsere Erde 2050 zu klein sein, um alle Menschen zu ernähren.“

Mit „Wir“ meint er auch die Gesundheitswirtschaft. Noch sei die Verpflegungssituation in deutschen Krankenhäusern überwiegend ungesund, unappetitlich und schlecht für die Umwelt. Die Universitätsmedizin Essen sei Deutschlands erste Universitätsklinik, die sich die Umstellung auf eine gesunde, pflanzenbasierte und klimafreundliche Ernährung zum Ziel gemacht habe. Es gelte, dieses Paradox aufzulösen.

Innovationen für die Krankenhausverpflegung

Auch für den Bereich der Krankenhausverpflegung kann Prof. Dr. Gustav Dobos beeindruckende Zahlen nennen. Eine Erhebung der Universitätsmedizin Essen im Jahr 2022 hatte ergeben, dass rund 314 Tonnen Lebensmittel jährlich weggeworfen wurden. Die Daten wurden analysiert und Maßnahmen zur Reduktion von Lebensmittelverschwendung daraus abgeleitet und sukzessive umgesetzt. Schon bei einer zweiten Messung im Oktober 2023 war ein Rückgang um 69 Tonnen auf 243 Tonnen zu verzeichnen, was einer Reduktion von 23 Prozent entspricht. Eine 2024 erneut durchgeführt Messung konnte eine weitere Reduktion um 33,8 Tonnen aufzeigen.

Nicht nur Verhaltens-, sondern auch Verhältnisprävention ist hier das Stichwort. Mengen und Bestellungen sollen in Zukunft mit digitaler Unterstützung besser erfasst und dosiert werden. Die Universitätsmedizin Essen ist auf einem guten Weg. Sowohl Frauen als auch Männer wählten 2023 weitaus häufiger die vegetarische Variante des Krankenhaus-Menüs. Nicht nur, weil die Gerichte sich durch einfallsreiche Bezeichnungen und ausgewogene Zusammensetzungen auszeichneten, sondern vielleicht auch, weil sie immer als Erstes auf der Speisekarte erscheinen.

Transformation der Ernährung an der Universitätsmedizin Essen © Zentrum für Naturheilkunde und Planetare Gesundheit Universitätsmedizin Essen

Kinder, Klima und Kommunikation

PD Dr. Dirk Holzinger beschäftigt sich mit der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen sowie Schwangeren im Angesicht von Umweltkrisen

Unsere Gesundheit hängt von vielen Faktoren ab, nicht nur von einer guten klinischen Versorgung. In der Pandemie sei ihm dies noch einmal besonders deutlich geworden, sagt PD Dr. Dirk Holzinger, Oberarzt der Pädiatrischen Rheumatologie und Immunologe an der Kinderklinik des Universitätsklinikums Essen. Der Kinder- und Jugendmediziner hat gesamtgesellschaftliche Faktoren stets im Blick und betont insbesondere die große Bedeutung der Prävention und der Kommunikation im medizinischen System. Die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen sowie Schwangeren im Angesicht von Umweltkrisen liegt ihm dabei besonders am Herzen. „Ärztinnen und Ärzte beschäftigen sich leider zu wenig mit der Gesundheit, sondern vorwiegend mit Krankheiten und deren Behandlung“, sagt er. Deshalb hat der erfahrene Mediziner vor einigen Jahren noch ein Fernstudium am King’s College London zum Thema Public Health mit dem Schwerpunkt Globale Gesundheit aufgesattelt.

Wie funktioniert Gesundheit nicht nur für das Individuum, sondern global? Wie beeinflussen die drei großen planetaren Krisen – die Umweltverschmutzung, der Klimawandel und der Verlust der biologischen Vielfalt – den Gesundheitsstatus der Bevölkerung? Welchen Zusammenhang gibt es zwischen dem Zustand des einzelnen Menschen und dem des Planeten?

PD Dr. Dirk Holzinger

Zu diesen Themen tauscht sich Dirk Holzinger intensiv mit Fachkolleginnen und -kollegen aus und integriert neueste Erkenntnisse auch in die Lehrinhalte für Gesundheitsberufe. Zusätzlich zu seiner Tätigkeit an der Kinderklinik ist er Mitglied des Vorstandes von KLUG (Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit e. V.) und Vertretungsprofessor für Kinder- und Jugendmedizin an der Hochschule Bochum im Fachbereich Pflege-, Hebammen- und Therapiewissenschaften.

Besonders vulnerable Gruppen

Kinder und Schwangere sind im Zusammenhang mit der Klimakrise besonders vulnerable Gruppen. Das lässt sich am Beispiel von starken Hitzewellen anschaulich machen: Kinder sind anfälliger für Hitzeschäden, da sie im Verhältnis zu ihrem Gewicht eine geringere Körperoberfläche als Erwachsene haben. Zudem ist ihre Fähigkeit, die eigene Körpertemperatur zu regulieren, noch eingeschränkt, da zum Beispiel ihre Schweißproduktion noch geringer ist. Außerdem können kleine Kinder die von Hitze ausgehende Gefahr noch nicht richtig einschätzen und sind auf eine verantwortungsbewusste und aufgeklärte Betreuungsperson angewiesen. Dirk Holzinger betont: „Es bedarf kompetenter Schutzpersonen, die darauf achten, dass Kinder Hitze nicht zu lange ausgesetzt sind.“ Aufklärung in Kindertageseinrichtungen, Schulen und bei Kinderärztinnen und -ärzten komme deshalb eine große Bedeutung zu. Er ergänzt: „Wir müssen uns alle dieser Gefahren noch bewusster werden und präventiv handeln, nicht erst, wenn ein kleiner Mensch Anzeichen eines Sonnenstichs zeigt.“

Damit schlägt er direkt den Bogen vom individuellen Fall zur gesellschaftlichen Verantwortung. Noch, so der Experte, gehe es bei Hitzeschutzplänen vorwiegend um ältere oder vorerkrankte Menschen, Kinder und Schwangere fänden aktuell wenig Berücksichtigung. Es ist also auch eine Aufgabe von Stadtplanung und Architektur, sich den sich verändernden Klimabedingungen zu stellen. Kindertagesstätten, Schulen oder Spielplätze müssen in Zukunft so gebaut sein oder umgebaut werden, dass in den Innenräumen angenehme Temperaturen herrschen und Freiflächen über ausreichend Schattenplätze und Trinkwasserstellen verfügen. Auch müssen im urbanen Raum sogennanten Hitzeinseln – zum Beispiel in Form von Grün- oder Wasserflächen – eingeplant, Flächen entsiegelt und Verkehr reduziert werden.

Auch die Gefahren des Klimawandels für Schwangere lassen sich am Beispiel Hitze gut erklären und mit ersten Studien wissenschaftlich belegen: Extreme Hitze und lange Hitzeperioden können das Risiko erhöhen, eine Frühgeburt zu erleiden. Dies gilt nicht nur für ferne Länder, sondern kann auch in Deutschland beobachtet werden, wie eine Studie der Universität Hamburg ergeben hat. Hitze belastet das Herzkreislaufsystem und die Thermoregulation von Schwangeren zusätzlich. Auch die Feinstaubbelastung hat Einfluss auf einen Schwangerschaftsverlauf, denn physiologische Veränderungen wie ein um 40 Prozent erhöhtes Atemzugvolumen oder ein um 50 Prozent erhöhtes Herzzeitvolumen machen Schwangere besonders anfällig für die Aufnahme von Schadstoffen. Holzinger erläutert: „Metaanalysen haben ergeben, dass allein über drei Prozent der Frühgeburten in den Vereinigten Staaten und 18 Prozent der Frühgeburten weltweit auf Feinstaub-Exposition zurückzuführen sind.“

Hebammen sind wichtige Multiplikatorinnen

Dirk Holzinger sieht in Hebammen eine der wichtigsten Multiplikatorinnengruppen, wenn es um Aufklärung und Sensibilisierung zu Themen der Planetary Health geht. „Über die Hebammen erreichen wir die Schwangeren, aber auch die Familien, die sich gerade in einer Phase befinden, in der sich viel verändert“, sagt er. Der Hebammenberuf sei zudem ein klassischer Gesundheitsberuf, denn in den überwiegenden Fällen verlaufen Schwangerschaften ohne Komplikationen, die Familien bereiten sich auf ein freudiges Ereignis vor, sie sind bereit, eingefahrene Gewohnheiten aufzubrechen. Hier kann das Gesundheitsverhalten der gesamten Familie unterstützt werden zum Beispiel bei den Themen Mobilität, nachhaltiger Konsum, vor allem aber auch der Ernährung. Dirk Holzinger: „Den Mikrokosmos Familie können wir gut unterstützen, um so neben der individuellen Verhaltensänderung auch gesamtgesellschaftlich auf lange Sicht etwas zu bewegen.“

Co-Produkte des Klimawandels

Primäre Klimaeinflüsse auf die Gesundheit von Menschen in Form von Extremwetterereignissen wie Gewitter oder Überschwemmungen sind offensichtlich und mit traurigen Nachrichtenbildern aus der jüngeren Vergangenheit belegbar. Es gibt aber auch noch zahlreiche Co-Produkte von Klimawandel und Luftverschmutzung, mit denen sich Public-Health-Expertinnen und -Experten beschäftigen: verschobene und verlängerte Vegetationszeiten von Pflanzen und die damit zusammenhängende Zunahme von Allergien zum Beispiel, die zunehmende Hitzeresistenz bei Pilzen und Viren oder neue Erkrankungen wie das Dengue-Fieber, das über die invasive Art der Tiger-Mücke übertragen wird. 2020 meldete das französische Tropeninstitut erstmals zwölf lokal erworbene Fälle dieser Krankheit.

Kindermedizin © adaptiert von Watts et al. 2015

Eine positive Erzählung schaffen

„Insbesondere im Gespräch mit Kindern gilt es, die Balance zwischen der Sensibilisierung für Gefahren und Verharmlosung zu finden“, sagt Dirk Holzinger. Es nütze nichts, nur Angst vor dem Klimawandel auszulösen, es müsse eine positive Erzählung geschaffen werden, um einen konstruktiven Umgang mit Gefahren zu bewirken. Mit anderen Kolleginnen und Kollegen aus dem deutschsprachigen Raum arbeitet er gerade an einem Lehrbuch für Kinderärztinnen und -ärzte zum Thema „Kindergesundheit und Klimawandel“, darin wird auch der Aspekt der Arzt-Patienten-Kommunikation Berücksichtigung in Form der klimasensiblen Gesundheitsberatung finden.

Nicht zuletzt setzt sich Dirk Holzinger in Kooperation mit dem Klimamanagement und als Mitglied im Team Green der Universitätsmedizin Essen dafür ein, dass sich das Kliniksystem selbst verändert. Ein Krankenhaus, das im kontinuierlichen 24-Stunden-Betrieb läuft, verbraucht im Schnitt ungefähr so viel Energie wie eine Kleinstadt. Er begrüßt alle Maßnahmen, die bereits in Richtung CO2-Reduzierung unternommen wurden: die Umstellung auf Ökostrom, die Elektrifizierung des Fuhrparks oder die pflanzenbasierten Gerichte aus der Krankenhausküche der Universitätsmedizin Essen. Er setzt sich aber auch dafür ein, Planetary Health in die Aus-, Weiter- und Fortbildung aller Berufe im Gesundheitswesen zu integrieren, um Gesundheit und den Schutz unserer Ökosysteme zusammenzudenken.

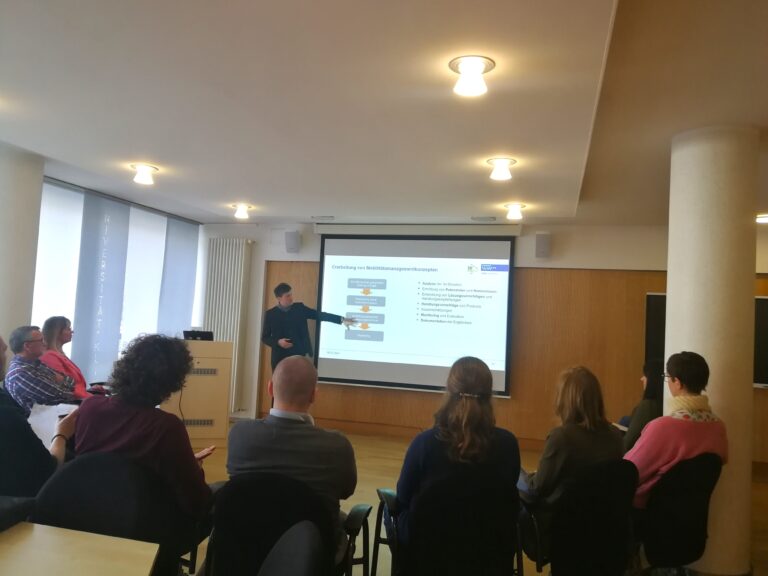

Nachhaltigkeit ist Teamarbeit

Das Thema Green Hospital ist vielschichtig – die Fäden aus allen Bereichen laufen bei Lilian Rothe, Nachhaltigkeitsmanagerin der Universitätsmedizin Essen, zusammen. In enger Zusammenarbeit mit 18 Personen in Schlüsselpositionen unterschiedlicher Fachbereiche gestaltet sie die Nachhaltigkeitsinitiative und koordiniert das „Team Green“. Zusätzlich liefern 130 Nachhaltigkeitsbeauftragte aus allen Bereichen der Universitätsmedizin regelmäßig Impulse, fungieren als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in ihren Teams und unterstützen die Umsetzung von Projekten vor Ort.

Wer im Gesundheitswesen arbeitet, weiß: Vorbeugen ist besser als zu heilen – das gilt auch für unseren Planeten. Ich setze mich für Nachhaltigkeit ein, weil unsere Entscheidungen heute die Gesundheit von morgen mitbestimmen. Auf dem Weg zum Green Hospital lassen sich im Klinikalltag viele Stellschrauben bewegen. Genau das macht meine Arbeit als Nachhaltigkeitsmanagerin so vielseitig, spannend und sinnstiftend.

Gemeinsam eine Verbesserung sozialer, ökologischer und ökonomischer Aspekte anzugehen, um den Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlage zu sichern – das ist mir wichtig. In meiner Funktion als Klimamanager versuche ich, nachhaltiges Denken und Handeln zur gelebten Unternehmenskultur zu entwickeln.

Mein Wunsch ist es, dass nachfolgende Generationen mindestens genauso gut wie wir leben können. Deshalb treibe ich im Team Green die Netzwerk-, Fort- und Weiterbildung voran. Eine große Aufgabe kann nur von einem starken Team bewältigt werden.

Häufig sind es Kleinigkeiten, die große Veränderungen bewirken können. In den Stabsstellen versuchen wir zum Beispiel weitestgehend auf Papier zu verzichten. In der Digitalisierung aller Krankenhausbereiche sehe ich eine große Chance. Auf allen Ebenen engagiere ich mich für die Integration umweltbewusster, ressourcenschonender und möglichst klimaneutraler Prozesse in unsere bestehenden Unternehmensabläufe.

Was bedeutet Nachhaltigkeit? Aufgaben heute so zu erfüllen, dass sie auch morgen noch richtig und vertretbar sind! Dazu gehört für mich, technische und bauliche Erfordernisse, Notwendigkeiten, Restriktionen und Zusammenhänge im Rahmen der Nachhaltigkeitsinitiative allgemeinverständlich und nachvollziehbar einzubringen.

Wir müssen achtsam mit Ressourcen umgehen – mit Arbeitsmitteln ebenso wie mit personellen Ressourcen. Und kontinuierlich die Vereinbarkeit von ökologischen mit sozialen und ökonomischen Aspekten unserer Tätigkeit hinterfragen. Effizientere Arbeitsabläufe entlasten die Mitarbeitenden, sodass mehr Zeit für empathische Medizin bleibt. Der Mensch – Mitarbeitende ebenso wie Patienten – sollte stets im Mittelpunkt stehen.

Die Ernährung der Patientinnen und Patienten ist für ca. 17Prozent der Klimawirkung eines Krankenhauses verantwortlich. Im Rahmen des Green-Hospital-Food-Projekts wird die Verpflegung an der Universitätsklinik Essen stetig nachhaltiger und gleichzeitig noch gesünder und leckerer. Außerdem reduzieren wir stetig die Lebensmittelverschwendung

.

Ein Krankenhaus, das im kontinuierlichen 24-Stunden Betrieb läuft, verbraucht im Schnitt ungefähr so viel Energie wie eine Kleinstadt. Ich setze mich dafür ein, den Planetary Health Ansatz in allen Berufen im Gesundheitswesen zu integrieren, um Gesundheit und den Schutz unserer Ökosysteme zusammenzudenken.

Nachhaltiges und ressourcenschonendes Handeln ist eine unerlässliche Voraussetzung für die Gewährleistung unserer Zukunft. Durch unser Engagement können wir das Bewusstsein dafür kontinuierlich schärfen. Die Einhaltung von Umwelt- und sozialen Vorschriften sowie der internen diesbezüglichen Vorgaben ist ein wichtiger Bestandteil des Compliance-Management-Systems unseres Unternehmens. Jede und jeder Beschäftigte des UK Essen kann im beruflichen Alltag im tatsächlichen Handeln an der Umsetzung mitwirken.

Ich mache Werbung für vernünftiges Mülltrennen und Recycling am Arbeitsplatz – bei allen Mitarbeitenden. Denn wir sind nur dann erfolgreich, wenn jeder Einzelne in seinem Bereich den Nachhaltigkeitsgedanken aufrechterhält.

Ich möchte Einfluss nehmen auf die Schmeiß-weg-kauf-neu-Einstellung. Überzeugen können dabei intelligente Konzepte, die nicht ausschließlich auf Verzicht basieren, wie zum Beispiel die Kreislaufwirtschaft.

Nachhaltigkeit bedeutet auch soziale Verantwortung. Sie beginnt dort, wo Menschen gleiche Chancen erhalten, weil echte Vielfalt unsere Zukunft stärkt. Als Gleichstellungsbeauftragte setze ich mich für Chancengerechtigkeit, die Gleichstellung aller Geschlechter sowie ein wertschätzendes und diskriminierungsfreies Miteinander ein. Denn nur eine gerechte Gesellschaft ist eine zukunftsfähige Gesellschaft.

Das Nachhaltigkeitsmanagement ist für mich ein essenzielles Instrument, um unseren Ressourcenverbrauch im Hinblick auf die Umweltverträglichkeit zu analysieren. Auch in unserem Bereich konnten bereits wertvolle Ressourcen eingespart werden, weil wir inzwischen nahezu alle Prozesse erfolgreich digitalisiert haben.

Wir möchten eine Reihe von zielführenden, tatsächlich ressourcensparenden und messbaren Maßnahmen etablieren. Voraussetzung dafür ist eine Mentalität, die über eine Veränderung des Bewusstseins zu einer Veränderung des Verhaltens führt. Durch intensive Kommunikation innerhalb des Unternehmens kann dies gelingen.

Wenn wir gemeinsam mit den Mitarbeitenden Indikatoren für die Nachhaltigkeitsberichterstattung festlegen, Führungskräfte auf Nachhaltigkeit verpflichten und die Einführung eines Nachhaltigkeits-Impact-Assessments angehen, können wir viel erreichen. Im Arbeitsalltag geht es um „green office“, Mülltrennung, faire Produkte und den Einsatz von Diensträdern.

Ich möchte dazu beitragen, in der UME eine Kultur zur Nachhaltigkeit zu schaffen, die sich positiv auf die Umwelt und die Gesellschaft auswirkt. Gemeinsam den CO2-Fußabdruck zu reduzieren, erneuerbare Energien zu nutzen und Ressourcen zu schonen – dafür setze ich mich ein!

Nachhaltigkeit ist ein Investment in die Zukunft und in die Zukunft muss man investieren.

Die intelligente Wegfindung zwischen Ökonomie und Ökologie ist für mich im Nachhaltigkeitsmanagement ein wichtiges Ziel. Durch umweltbewusstes Handeln in den Bereichen Energie, Wasser, Abfall, Mobilität und Beschaffung kann jede und jeder einzelne Beschäftigte mit seinem Beitrag diesen Weg begleiten.